|

��܂� |

�A���t�� |

��C���̐A���t�� |

���n |

||||||||||||||||||||||

|

�� |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

|||||||||||||

|

�_�C�R�� |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|||||||||||||||||||||

�t�܂��@��܂��c�c3���`4�����{�@�@�@�@���n�c�c5���`6��

�H�܂��@��܂��c�c8�����{�`4�����{�@�@���n�c�c11�����{�`1��

![]()

![]()

�×������{�l�ɐe���܂�Ă�����ŁA�A�u���i�Ȃ̍��ł��B

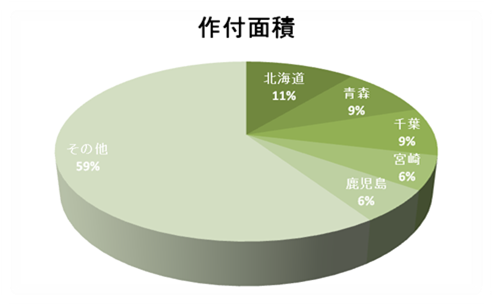

����ʂ́A���{�����E��1�Ԃł��B

���Y�n�͒����A�W�A�E�n���C���݂ł��B

�Ñ�G�W�v�g�ł́A���̃n�c�J�_�C�R���ɋ߂����̂��s���~�b�h���ݘJ���҂̐H���Ƃ���Ă��܂����B

���̍��̂��̂��ŌÂ͔̍|�L�^�Ƃ���A���̌テ�[���V�A�̊e�n�֓`����Ă����܂����B

�]�ˎ���ɂ͊֓��̍]�ˍx�O�ł�����E���n�E�Y�a�E�O�Y�����ӂ肪���Y�n�ŁA���ł����n�卪�͗L���ł��B

�����͋M�d�ȕĂ�₤�ׁA��H�̕���ɂ܂Ń_�C�R�����i�o���Ă��܂����B

��������̓��{�l�͂Ȃ�ƌ��݂̂R�{���̗ʂ̃_�C�R����H�ׂĂ��܂����B

���̍��͏����ɏo��������Ȃ��������߁A�_�C�R���͐H�ׂ��Ƃ��Ă��d��܂����B

�_�C�R���͔|�̃L�[���[�h�́u�[�k�E���k�v�ł��B

�y��[���O�O�ɍk�����Ƃ��悢�Ƃ����Ӗ��ł��B

�h�{���Ƃ��ẮA�f���v���̏����y�f�ł��� �W�A�X�^�[�[ �𑽂��܂݁A������p ������܂��B

�܂��A�r�^�~���b �� �a�Q �ɂ��x�� �������� ������܂��B

����ɑ@�ێ��̃��O�j���������܂܂�Ă��܂��B

�����āA�Ă����̏ł��Ɋ܂܂�����K��������������I�L�V�^�[�[�́A�K���}���ɂ����ʂ�����܂��B

�Ă����Ƀ_�C�R�����낵���Y�����闝�R�͂��̂��߂ł��B

�t�ɂ͍��ɂ͂Ȃ� �r�^�~���`��d ���܂܂�A�r�^�~���b �͍����T�{�����܂܂�܂��B

�܂��A�H���@�ۂȂǂɕx�݁A�K���⍜�e���傤�ǂ̗\�h�A�n���̉��P�Ȃǂɖ𗧂��܂��B

�t�̂���ς����ɂ̓A�~�m�_�̃��W���������܂܂�Ă��܂��B

�������t���(���M)�ɓ����Ƒ̂��������܂�A�₦���A������⍘�ɂ̏Ǐɘa����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�l�F�_�ѐ��Y�ȓ��v(����23�N�Y)

����卪�i�������т�������j

��{�d�i�������т݂₵���j�Q�ƌ������ނŁA�t�̕t�����ӂ肪���ɓ�������Ȃ��Ă�����̂ł��B

���A��ʂɎs��ɏo�Ă�����̂̑唼�����̎�ނł��B

���Y�ʂ͑卪�S�̂�9���ȏ���߈�N��ʂ��ďo�ׂ���Ă��܂��B

�����n�卪�i�˂�܂�������j

��卪�ɑ��āA���n�𒆐S�ɍ͔|����Ă����i��ŁA��܂Ŕ������̂ł��B

�֓��̂�������ƌ����A���n�卪��p���Ă��܂��B

���O�Y�卪�i�݂��炾������j

�_�ސ쌧�̎O�Y�Ő��܂ꂽ�i��ŁA�^�������Ȃ��Ă��锒��卪�ł��B

�����͂��ߍׂ����A���ł͐h���������ł��B

�������ϕ��ꂵ�ɂ����ϕ��ɂ���ƊÂ݂��o�邽�߁A�ӂ�ӂ��卪�Ȃǂɂ�����܂��B

�ꎞ�����Ȃ�͔|�������Ă��܂����̂ł����A�ߔN���X�ɑ����Ă��Ă��܂��B

���䉒�卪�i�݂��̂�������j

�O�d���ō͔|���s���Ă���i��̑卪�ŁA�O�d���̓`����̈�ɂ��Ȃ��Ă����ł��B

��ʓI�ȑ卪�����������߁A�n�ʂ���@��N�����̂���ςł��B

���T�ˑ卪�i���߂��ǂ�������j

���v�N�ԁi�P�W�U�P�`�U�S�j�ɋT�ˎ��ӂŐ���ɂ����Ă����卪�ł��B

�r�쐅�n���㗬����^�삦���y�̂��߁A�������k���Ŕ����P���悤�ȑ卪�ɂȂ�܂����B

�����t����������ɐ�Ђ�A�ʂ����X�Ђɂ��Ĕ��������H�ׂ��܂��B

�������卪�i�����炶�܂�������j

���������̍������ӂō͔|����Ă����^�卪�ł��B

���Ԃ̂悤�Ȍ`�����Ă��āA�傫���͂Q�O����R�O����������܂��B���E�ő勉�ł��B

������卪�i���肮����������j

���{����s�Ő��܂ꂽ�卪�ł����A���É��E�̓��Y���ɂȂ��Ă��܂��B

�����͂��̌`�ŁA�����Q�`�R�����Œ������Ȃ�ƂQ�`�R���ɂ��Ȃ邻���ł��B

�ٗl�ɍג����卪�ő@�ێ��������h���������̂ŁA�����ς�Е��p�ƂȂ��Ă��܂��B

����Ђ��͈��m�̖��Y�i�ɂȂ��Ă��܂��B

������@�i���傤������j

�J�u���̂悤�Ȋۂ��`�̃_�C�R���ł��B

����̂P�ŁA���s�̓~�ɂ͌������Ȃ��H�ނł��B

�ς�Ƃ����ւ��炩���A�������ݍ��݂₷���ĂƂ낯��悤�Ȍ�������ł��B

�ʏ�̃_�C�R���Ɣ�ׂ�Ɣ{�ȏ�̒l�i�̍����i�ł����A��x�͐H�ׂĂ݂鉿�l�̂��郂�m�ł��B

�����s�h���卪�i���傤�Ƃ���݂�������j

�ג������̂���t�~���n�̂��́A�ۂ����̂Ȃǒn���ɂ�肢�낢��Ȍ`�̂��̂�����܂��B

�����ł͋��s�̓`����ɂȂ��Ă��镨�����グ�܂����B

�`�͏����ԂɎ��Ă��܂��B�������k���ł��߂��ׂ����A�����h��������܂��B

����Ă�Ղ�̖Ƃ��Ă��낵�Ŏg���邱�Ƃ������悤�ł��B

�}���l�ɂ���Ɛh�����H�~��������A�O�Ƃ��Ă��ʔ������ł��B

�������卪�i������������j

����̓`����u�����v�̂ЂƂB�`�͑��Z���������ꂢ�ŁA�����͏_�炩���Â݂�����܂��B

����̓~�̖����u�卪���i�v�Ɏg���Ă��܂��B

���Ԉ����卪�i�܂т���������j

����͕i��ł͂Ȃ��A�卪����ߒ��ŊԈ������������ł��B

�悭�A�T���_��s�N���X�ɂ���܂��B�t�͍�����u�ߕ���`���ɂ��܂��B

�Ⴍ�_�炩���̂Ő�Ђ��ł����������ł��B

���͔|

�_�C�R���̌`�͑傫�������čג����^�C�v�Ɗۂ��^�C�v��2������܂��B

�ג����^�C�v�͎��n�̍ۂɈ��������₷���̂������ł��B

���{�ŗ��ʂ��Ă���_�C�R����90%�ȏオ���̃^�C�v�ł��B

�ۃ_�C�R���́u����@�v�_�C�R�����L���ł��B

���Ԃ�ł����ϕ��ɍœK�ȓ����ł��B

�_�C�R���͕i��ɂ��A���鎞�����傫���قȂ�܂��B

�t�܂��i��ł���u�V��v��u�吅�v�Ȃǂ́A4������ɐA����6���Ɏ��n���邱�Ƃ��o���܂��B

�H�܂��i��ł���u�ϕa������v��u�~�ǂ萹��@�v��8�����`9�����{�ɐA���āA

11���`1���Ɏ��n���邱�Ƃ��ł��܂��B

�v�����^�[�͔|

�v�����^�[�͔|�ɓK�����i��́A�n��ɒ�����яo�āA

��܂ő����Ȃ����̒Z���킪�œK�ł��B

�H�܂��i��́A�X���肪���ɒx���u�ϕa�����裂₻�̌n��i�킪�K���Ă��܂��B

�i�X����Ƃ́A�H�ׂ���������Ē��ɋE�ׂ��������ł��Ă��܂��H���□�������邱�Ƃł��j�B

�t�܂��i��͂Ƃ��������ɂ����Ӓ��^�́u������v�Ȃǂ��K���Ă��܂��B

���������Ȃ�Ȃ��u����@�v���v�����^�[�͔|�Ɍ����Ă���i��ł��B

�ƒ�؉��ň�Ă��ꍇ�A�卪�͂قږ��_��ō͔|�ł���̂ʼnh�{���̍����t���S���H�ׂ邱�Ƃ��ł��܂��B

���͔|

l ��B

l ��y�ΊD100�`150g/�u�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

l �͔�2kg/�u�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

l �����엿100g/�u�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�v�����^�[�͔|

l ��B

l �[�^�v�����^�[�E�W�����{�v�����^�[�B�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

l �W���I�ȗp�y�i���q�ׂ̍����|�{�y�j�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���y����

���y����

���͔|

�y���̒i�K�ł�������Ɛ���菜���k���܂��B

��܂���2�T�ԑO�܂łɁA��y�ΊD100�`150g/�u�������pH���グ�Ă����܂��B

���i���ˁj����60cm�ł����܂���1�T�ԑO�ɑ͔�2kg/�u�Ɖ����엿100g/�u�����܂��B

����Ȃǂœy��グ��悤�Ɋč���10cm�̐��𗧂Ă܂��B

���̒����Ɋւ��Ă̓_�C�R���̊��Ɗ��̊ԂɍŒ�30�p�K�v�ł��B

����āu�A���銔���~30�p�v���ȏオ�K�v�ł��B

�v�����^�[�͔|

�[�^�v�����^�[�E�W�����{�v�����^�[�ɕW���I�ȗp�y�i���q�ׂ̍����|�{�y�j�����܂��B

����܂��E�A���t��

���͔|

�_�C�R���͊�{�I�Ɏ킩��͔|���܂��B

�ڐA����ƍ��_�C�R���̌����ƂȂ��Ă��܂�����ł��B

�܂����Ԃ�30cm�Ƃ��A���a10cm���炢�Ő[��1cm���x�̌������܂��B

�R�b�v��ʂȂǂʼn�������ƊȒP�ɏo���܂��B

���Ɍ�1�����ɂ�4�`5��������܂��܂��B

�����ɓy�����Ԃ��A�����Ղ�Ɛ������܂��B

���Ȃ݂ɓy�̏�ɂ���Ƀ��~�K�����悹����@������܂��B

�������邱�ƂŁA�y����������̂�h�����Ƃ��ł��܂��B

�v�����^�[�͔|

���ԁA���Ԋe15cm�O���ڈ���1����������4�`5�����܂��܂��B

�������

�����͖����s���A��ɐ��ɗn�����엿�����������Ԃ�ۂ��܂��B

�������ߎ��ɂȂ�Ȃ��悤�ɒ��ӂ��܂��傤�B

���Ԉ����i�肩���E�E�c�j

���͔|

���肵�āA�o�t���ł����1��ڂ̊Ԉ������s���܂��B

����܂��Ă��炨�悻1�T�ԁ`10����ɂȂ�܂��B

����̗ǂ��c��3�{�c���A���͊Ԉ����܂��B

�Ԉ�������͊����y���y���āA�������肳���܂��B

1��ڂ̊Ԉ������炨�悻2�T�Ԍ��2��ڂ̊Ԉ������s���܂��B

�ڈ��Ƃ��Ă͖{�t��2�`3���ɂȂ������ł��B

����1������3����3�{�����ƂȂ��Ă��܂����A����̈���1���͊Ԉ����A2�{�����ɂ��܂��B

��܂�����1�������3��ڂ̊Ԉ������s���܂��B

�^�C�~���O�̖ڈ��͖{�t��6�`7���ɂȂ������ł��B

1������2����2�{�����ɂȂ��Ă��܂����A�傫�����������Ȃ��悤��ʼn������A

��������������������1�{�����ɂ��܂��B���̌�A����Ȃǂœy���܂��B

���Ȃ݂ɊԈ����������Ɏg�����Ƃ��o����̂Ŏ̂Ă��ɂƂ��Ă����܂��B

�v�����^�[�͔|

�{�t��4���ɂȂ�܂łɁA1����������1�{�ɊԈ����܂��B

�{���𑽂����n�������Ȃ�A���Ԃ�20cm�ȏ�Ƃ���1����������2�{�c���Ă��悢�ł��B

����������ɑ召�������܂��B�Ԉ�����͓y�����Ă����܂��B

���ǔ�E�y��

�卪���엿�ɐG���ƁA�h�����h�̌����ɂȂ�̂Ŕ엿�͕K�����a�{��ɂ��܂��B

���͔|

���Ԃɉ����엿��30g/�u�ǔ삵�܂��B

�s���|���ʒ��x�̗ʂ�u�삷��悢�ł��B

�Ăъ��Ԃɉ����엿��30g/�u�ǔ삵�܂��B

�v�����^�[�͔|

�{�t1�����̌��삩��20��������2��ǔ삵�A���珉�����ɉ����Ɉ�Ă܂��B

���a�C�E�Q��

�{�t���o�n�߂���A�V���N�C���V�ƃA�u�����V�̔����ɒ��ӂ����܂��傤�B

���莞�ɓK�X��܂ŗ\�h���邩�A���������瑁�߂ɋ쏜���Ă����̂��ǂ��ł��B

�܂��E�C���X�a��މ��i�������j�a�ɂ́A�ϕa���̕i��𗘗p����̂��悢�ł��傤�B

���͔|�@

���n

�Ăǂ�͔|�@�@��܂�����50�`60���Ŏ��n���܂��B

�H�ǂ�͔|�@�@��܂�����60�`80���Ŏ��n���܂��B

��`���̔����ɂ��Ăł����A�y�̒��Ɉٕ��i����A���n�͔�Ȃǁj������Ƃ���

���w�y���d���ꍇ�A�c�c���̊Q���A���Q�Ȃǂɂ��Ȃ���E����E���Â܂�ɂȂ�܂��B

�܂� ���n�������x��Ă��܂��ƁA�X�������Ă��܂����������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂ŁA���n�����ɂ͗v���ӂł��B

���͔|

�悭���������̂��珇�����n���܂��B

�I�o�����s�̍��������������Ă������Ɉ��������܂��B

�t�������琅���Ɨ{����D���Ă��܂����߁A�����ɗt�����܂��B

�_�C�R���͖�X�T���������ŁA���������Ȃ����Ƃ���ł��B

�������̕����̓��b�v�ł���ނ��A�ۑ��p�̃p�b�N�ɓ���ė①�ɂ̖�؎�����Ï��ɗ��Ăĕۑ����܂��B

�t�͂�������ł��ėⓀ�ɂɓ����Ζ�Q�T�Ԃ͎����܂��B

�v�����^�[�͔|

�v�����^�[�ł͔��͔|�������炪�x��܂��B

�t�܂��̏ꍇ�A��܂���70�����x�Ŏ��n�ł���悤�ɂȂ�܂��B

�H�܂��̏ꍇ�A�C�����������Đ��炪�x���Ȃ�̂�80���ȏザ������Ƒ��点�Ă�����n���܂��B

�X����̏��Ȃ��i��Ȃ�A100���ȏ�͔̍|���ł��܂��B

���n����Ƃ��͂܂Ƃ߂Ď��n��������傫�Ȃ��̂��Ɏ��n���A���������͎̂c����

�傫������Ă���H�ׂ�Ƃ悢�ł��傤�B

���������ߒ���

���������ߒ���

���݂����낵�̓j���W���ƈꏏ�ɂ��肨�낷�ƁA�_�C�R���̃r�^�~���b���j���̂Œ��ӂ��K�v�ł��B

����ȂƂ��͐|������`�𗎂Ƃ��ƁA�j���W���ɂ��r�^�~���b�j��y�f�̓������������邱�Ƃ��ł��܂��B

�r�^�~���b��W�A�X�^�[�[�͔M�Ɏア�̂ŁA�����悭�ۂ�ɂ̓T���_��Ȃ܂��Ȃǐ����������߂ł��B

����ł����鎞�͕Ă̂Ƃ��`���A�Ă�ʂ������������ł�ł�ƓƓ��̃N�Z�������܂��B

�_�C�R���͏c�����ɑ@�ۂ������Ă���A�����邩�c�����Ō������肪�ς���Ă��܂��B

�����_�C�R���́A�����̍ۂɂނ�������א�ɂ��Ċ��������܂��B

���������p�@

�_�C�R���̖��͂��܂��g�ݍ��킹��ƁA�ق��̑f�ނ̂��܂݂��������Ă܂��B

���̂��߂��낢��ȗ����Ɏg���A�e���Ȃ��猇�����Ȃ���̂ЂƂł��B

�܂�����t�͂������A��܂ł܂邲�ƐH�ׂ���̂����͂ł��B

�_�C�R��1�{�̕��ʂ��Ƃ̓����ł��B

��̋߂��͑@�ۂ������ł��̂ŏ��������ޗ����A�|�̕��E�T���_�E���낵�ɂ������߂ł��B

�^�͍ł��_�炩���A�Â݂�����܂��B

�`�������Ă��܂����炨�ł�E�ӂ�ӂ��Ȃǂ̎ϕ��A����ނ��ɂ������߂ł��B

�h���̋�����[���͖E�h���̂��낵�A���X�`�̎��E�Е��ɂ������߂ł��B

�t�͒Е���`�̋�A�u�ߎςɂ������߂ł��B

�K�ޓK���̎g��������S���Ă����A1�{���ۂ��Ɨ��p�ł��閜�\��ł��B

<�g�b�v�y�[�W>�ֈړ�����