|

|

��܂� |

�A���t�� |

��C���̐A���t�� |

���n |

|||||||||||||||||||||

|

�� |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

||||||||||||

|

�W���K�C�� �i�t�j |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

|

�W���K�C�� �i�H�j |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�@ |

�t�A���t���@��C���̐A���t���c�c2�����{�`3�����n�c�c5�����{�`6��

�H�A���t���@��C���̐A���t���c�c8�����{�`9�����{���n�c�c11�����{�`12�����{

|

![]()

![]()

�W���K�C���́y�i�X�ȁz�̍���ł��B

�I�����_�f�Ղ̎���ŁA�W�������̃W���J�g��������{�ɂ����炳�ꂽ��ł��B

�W���J�g�����痈�������Ƃ����Ӗ��Łu�W���K�^���C���v�Ɩ��O�����܂����B

���ꂪ���̊Ԃɂ��ȗ�����āu�W���K�C���v�ƌĂ��悤�ɂȂ�܂����B

20���O��̗������C��ł悭����߁A�t�ƏH�Ɏ��n����܂��B

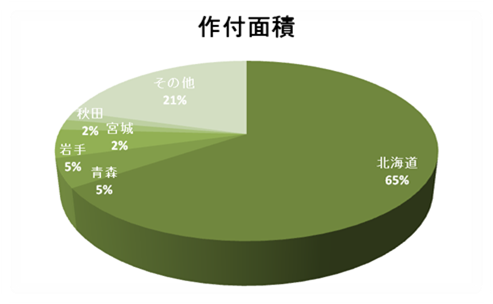

�k�C�����S�����Y�ʂ̖�W���߂����߂܂��B

�y�n�ւ̓K���\�͂������A�����̒n���̈����Ȃ���̂Ƃ������Ɉ炿�܂��B

���̂��߁A���S�҂ɂ���Ă₷���ł��傤�B

�ӊO�ɂ� �r�^�~��C �� B1 �������A�r�^�~��C�̗ʂ̓����S��8�{�Ƃ������Ă��܂��B

B1�Ɏ����Ă͔���1���̕K�v�ێ�ʂɒB���܂��B

�M�Ɏア�r�^�~���ł����A�W���K�C���̖L�x�Ȃł�Ղɕی삳��Ă��܂��̂ŁA��łĂ������ȏオ

��ꂸ�ɐێ�ł��܂��B

�����ɓ�������Ȃ����\�ʂ�A�����Ă�����́A�\���j���Ƃ����A���J���C�h�n�̓őf���܂݂܂��B

�Â��Ă����x�̍������ɕۑ�����Ɣ��肵�₷�����߁A�������ꏊ�ł̕ۊǂ��]�܂����ł��傤�B

�����j

�W���K�C���̓y���[�암�Ɉʒu����`�`�J�J�̔Ȃ����˂Ƃ���Ă��܂��B

���[���b�p�嗤�ɓ`����ꂽ�̂́A�C���J�鍑�̎���A15���I����16���I���Ƃ���Ă��܂��B

����n�ɋ����A�N�ɕ�����͔̍|���\�ł��B

�n���ɍ���邱�Ƃ��璹�Q�ɂ��e������Ȃ����Ƃŏ����̐H���Ƃ��Ĕ����I�ȕ��y���݂��܂����B

���A�āA�g�E�����R�V�ɕ��Ԑ��E�l��앨 �Ƃ��Ă��̒n�ʂ��m�����܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�l�F�_�ѐ��Y�ȓ��v(����23�N�Y)

�W���K�C���͂�������̕i�킪����A���ꂼ��H�����قȂ�܂��B

��{�I�ɂ͂ǂ����Ă₷���̂ōD�݂̐H����g�p�ړI�i�ǂ�ȗ����Ɏg���̂��j�ŕi���I�т܂��傤�B

���t������̕i��

l �j�݃C��······· �z�N�z�N�����H���ŃW���K�o�^�[�ɍœK�B

l ���[�N�C��······· �ϕ��ꂪ���ɂ����A��������₷���̂ŃJ���[�Ȃǂ̎ύ��ݗ����ɍœK�B

l �L�^�A�J��······· ���Ԃ�Ńz�N�z�N�����H���B�����ϕ��ꂵ�₷�����d�q�����W�Ŏg���₷���B

�ŋߐl�C�̕i��B���߂ɕۑ��ł���B

l �A���f�X��······· �����Ő�G�肪�Ȃ߂炩�ŃJ���e���𑽂��܂݁A�H���������T���_�����B

�H����ł���B

l �V�F���[······· �Ԃ��炪�����B�ϕ��ꂪ���Ȃ��B��₵�Ă����ƊÂ݂������̂ŗ①���������߁B

l �Ƃ���······· ���˂��Ƃ�Ƃ����H���Ő�G�肪�Ȃ߂炩�B��Ԃ�̃W���K�C������������̂��B

l �V���h�[�N�C�[��······· �܂܂�Ă���A���g�V�A���̉e���ŁA���F�̔�Ǝ��F�̉ʓ������B

l �V���V�A······· �ϕ��ꂪ���Ȃ��A�ϕ��Ɍ����Ă���B�\�ʂ����炩�B�����ۑ��Ɍ����Ă���B

l ���T�}��······· �Â݂�����z�N�z�N�����W���K�C���B�ϕ��ɂ���ƂƂĂ����������B

l �C���J�̂߂���······· ���Ԃ�ʼn��݂������A���n�ʂ���⏭�Ȃ߁B�S��ƔZ���ȕ������Ɠ��̐H���B

������I�����Ɩ��\�B

l �C���J�̂ЂƂ�······ �C���J�̂߂��߂����n�ʂ������B�Ɠ��̕���������B

l �\��������······· �˂��Ƃ�ƃz�N�z�N�̊Ԃ��Ƃ����悤�ȃo�����X�̂悢�H���ł��������B

�����ۑ��Ɍ����Ă���B

l �h���V�[······· �ƂĂ���Ԃ�ȃW���K�C���B���h��������̂Ńt���C�h�|�e�g�Ɍ����Ă���B

l ���b�h���[��······· �Ԃ��炪�����B�ϕ��ꂪ���Ȃ��A�ϕ��Ɍ����Ă���B�ق�̂�Â݂�����B

l �m�[�U�����r�[······· �Ԃ���ƐԂ��ʓ��������B�s���Z�������ꏊ�ł���Ă₷���B

���H������̕i��

l �_��1��······· �H��̒�ԕi��B���E�����ō͔|������B�|�e�g�`�b�v�X�ɂ���Ƃ��������B

l �f�W�}······· ���˂��Ƃ肵���H���ł��������B�H�삷��ƌ`�̂悢�W���K�C�����ł���B

�g�����n�������̕i��B

l �j�V���^�J······· �������d���ϕ��ꂵ�ɂ����̂Ŏϕ��Ɍ����Ă���B�W���K�o�^�[�ɂ���Ɩ����������B

l �Z�g���^�J······· �_�炩�������ŁA���Œ������邱�Ƃɂ���ăR�N�������B�g�������u�ߕ��ɍœK�B

l ���Z�V��······· �z�N�z�N���ăN���[�~�[�ȐH���������B�|�e�g�T���_�╲�ӂ��C���ɍœK�B�ϕ��ꂵ�₷���B

����C���̏���

���i�H�ׂĂ���W���K�C���̓E�B���X�Ȃǂ̕a�C�Ɏキ�A���̂��ߔɐB�͂��ア�ł��B

�E�B���X�ɋ����A���t����p�̎�C���������Ă��܂��̂ŁA�a�C��h���Ӗ��ł���������w�����܂��傤�B

��̏o����Ԃ̎�C����A���t���܂��B��{�I�Ɏ�C���͏c�ɔ����ɐ��Ďg�p���܂��B

���ꂼ���2�`3�肭�炢���悤�ɁA�킯�Ă����Ă��������B

���̂܂ܐA���Ă��܂��Ɛ����ŕ����Ă��܂��̂ŁA����ɑ��؊D�����ĐA���܂��B

�܂��͓��A�Ő����2�`3�����������Ă���A���܂��B

1��30g�قǂ̏����Ȏ�C���́A�炸�ɐA���Ă����v�ł��B

���͔|

l ��y�ΊD�B

l ��ؐ�p�엿�B

����p�엿���Ȃ��ꍇ�́A�L�@�z���엿�≻���엿��p�ӂ��܂��傤�B

l ���؊D�B

l ���̃}���`�t�B�����܂��͘m�╅�t�y�i�g�p����ꍇ�̂݁j�B

�v�����^�[�͔|

l �v�����^�[�i��C����A�������A���E�̕��y�ѐ[����30cm�ȏ�̗]�T��������́j�B

�܂��͔|�{�y�������Ă����܁i�[��30cm�ȏ�̂��́j�B

l ��ؐ�p�̔|�{�y�i�������j�B

�� �엿���������Ă���A���̂܂g�����Ԃ̓y�������Ă��܂��B

�v�����^�[�ō͔|����Ƃ��͂�������g�p����ƕ֗��ł��B

l ��B

l ��ؐ�p�엿�B

���@��p�엿���Ȃ��ꍇ�́A�L�@�z���엿�≻���엿��p�ӂ��܂��傤�B

l ���؊D�B

���y����

���y����

���͔|

�W���K�C���͓y�n�ւ̓K���\�͂�������ł��B

������x���͂����悯��A�����������肪�����ꏊ�ł����Ȃ��炿�܂��B

�܂��͐����̎ז��ɂȂ�傫�ȐȂǂ���菜���Ă����܂��傤�B

�A���t��������2�T�ԑO�قǑO�܂łɁA��y�ΊD��y�S�̂ɉ����A�y�̐����𒆘a�����Ă����܂��B

1�u������50�`100g���炢���ڈ��ł��B

�������A���t��������1�T�ԂقǑO�ɖ�ؐ�p�엿��y�S�̂ɗ^���A�[���Ƃ���܂ł�������ƍk���܂��B

�W���K�C����A����ꏊ�ɐ������܂��B

�W���K�C���͗ד��m�̊��Ԃ�30cm�ȏ�K�v�ł��̂ŁA�A���鐔����v�Z���Đ��̒��������߂Ă��������B

�����͂�������10�`20cm����悢�ł��傤�B

�� �W���K�C���͘A�삪���Ȃ̂ŁA�i�X�Ȃ̐A����A�����ꏊ��3�N�قǔ����Ă��������B

�v�����^�[�͔|

�|�{�y�̑܂��g�p����ꍇ�́A���͂����悭���邽�ߑ܂̒�Ɍ����J���܂��B

�v�����^�[�܂��͑܂̒�ɒ�A���̏�ɖ�ؐ�p�̔|�{�y������܂��B

���Ƃœy��lj�����̂ŁA��ɂTcm�قǃX�y�[�X���c���Ă����Ă��������B

�� �s�̂���Ă����ؐ�p�̔|�{�y�́A�\�ߔ엿���������Ă��肻�̂܂g���܂��B

����܂��E�A���t��

l �W���K�C����20�����炢�̗������C���ł悭��� �̂ŁA�A���t�������͏t�i2�����{�`3���j

�@�@�܂��͏H�i8�����{�`9�����{�j�ɂȂ�܂��B

l �H��ł͑����~���O�܂łɎ��n���I���邽�߁A�͔|���Ԃ��Z����܂��B

l �H����s���ꍇ�́A�H������̕i���I��ŐA���܂��傤�B

���͔|

���������30cm�ȏ�̊Ԋu�������ĕc��A���邽�߂̌����J���܂��B

����10�`20cm���炢�̐[���Ō@��܂��傤�B

�p�ӂ��Ă�������C���̐�������ɂ��ĐA���܂��B

���@���܂���ɐA���Ă��܂��ƁA�W���K�C�������̌��ɂ�������Ȃ��Ă��܂����Ƃ�����܂��B

���@�}���`�t�B������~�m�ȂǂŐ����}���`���O�́A�W���K�C���̐����ɂ��܂�K�v����܂���B

�}���`���O�͎G�����ɂ������邽�߂ȂǂɎg�p���Ă��悢�ł��傤�B

���̏ꍇ�A���t����ɓy�̏��ɂȂ炵�āA�}���`�t�B�����ŕ����܂��B

�\�ߌ����J���Ă����̂ł͂Ȃ��A�������ĉ肪�o�Ă��������Ɍ����J���܂��傤�B

�v�����^�[�͔|

�܂�10cm���炢�̐[���Ō����@��܂��傤�B

�p�ӂ��Ă�������C���̐�������ɂ��ĐA���܂��B

�� ���܂���ɐA���Ă��܂��ƁA�W���K�C�������̌��ɂ�������Ȃ��Ă��܂����Ƃ�����܂��B

�|�{�y�̑܂Ȃ�1���A�傫�ȃv�����^�[�ł�1�`2�������E�ł��B

�������

�J�s���Ŋ������Ȃ�����͐���肷��K�v������܂���B

�t�� ����������������A���͂��������ƕa�C�����������肵�܂��B

���ǔ�E�y��

��������ƁA�ǔ�Ɠy���s���܂��B

�ǔ��1��������A��ؐ�p�엿�傳��3�`4�t�قǂ������߂��ɂ܂��܂��B

���̏�ƍ�����4�`5cm�قǎ���̓y���Ă����Ă����܂��B

�� �v�����^�[�͔|�̏ꍇ��1��������傳��2�t�قǂ̔엿���܂��A�|�{�y��4�`5cm�قǒlj����܂��B

���肩��y���鎞�A���ɏo���Ă���W���K�C���������Ȃ��悤���ӂ��܂��傤�B

1�x�ڂ̒ǔ�Ɠy����3�T�Ԃقǂ����A20cm���炢�ɂ܂Ő��������瓯�����@��

������x�ǔ�Ɠy���s���܂��傤�B�Ō�Ɏ��n�O�ɂ��y���܂��傤�B

�� �y��ӂ�ƁA���������W���K�C�����n��ɏo�Ă��Ă��܂����Ȃ��Ă��܂��܂��B

���Ԉ���(�肩���A�E�c)

�W���K�C����A���t���Ă���1�����قǂŐ��{�̉肪�o�܂��B

���̉肪10�`15cm���炢�ɂ܂Ő���������A

��v�����ȉ��1�`2�{�����c�����͈��������Ă��܂��܂��傤�B

����Ƃ��͑��̉��n�ʂ���o���Ă��܂�Ȃ��悤�ɁA������ƍ������������Ȃ���s���Ă��������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���a�C�E�Q��

�a�C�ɂ����蒎�����Ă��܂�����A

��U�z�⊴�������̏����Ȃǂ��s���A�v���ɑΏ����Ă��������B

��ȕa�C�͂������a�A�������a�A�u�a�A�������a�A��a�Ȃǂł��B

��ȊQ���̓A�u�����V�A���g�E���V�A�l�L�����V�A�W���K�C���K�A�e���g�E���V�_�}�V�ނȂǂł��B

�A���Q���o�₷���̂ŁA�Q�N�x�͂��Ă��������B

���͔|�@

�ǂ����n����ɂ́A�ǂ��^�l�C����I�ԂƂ悢�ł��傤�B

�e������I�уE�B���X������Ȃ��悤�Ȗ��ۂ̃^�l�C�����A�M���̂����鉀�|�X���ōw�����܂��傤�B

�s��t�����F���Ȃ蔼�����x���͂ꂽ��A�Җ]�̎��n�����ł��B

�s��t�����F���Ȃ蔼�����x���͂ꂽ��A�Җ]�̎��n�����ł��B

�L��X�R�b�v���g�p����ꍇ�́A�������痣�ꂽ�Ƃ��납�炻���ƍs���A

�W���K�C���������Ȃ��悤�C�����Ȃ���@���Ă��������B

��������Ƃ�Ċy�����ł��B

���n����̃W���K�C���͎��C�Ɏア���߁A���ꂽ����I��Ŏ��n���܂��傤�B

���n�����W���K�C���͕��ʂ��̂悢���A�ɒu���A1�`2�������ĕ\�ʂ����������܂��B

�����ɓ��ĂĂ��܂��ƕ\�ʂ����Ȃ�����A�������肵�܂��B

���̐��Ȃ����\�ʂ��ɂ̓\���j���Ƃ����őf����������܂��B

��菜���ΐH�ׂ��܂����A�Ȃ�ׂ����ɓ��ĂȂ��悤�ɂ��܂��傤�B

�\�ʂ�����������͐V�����ɂ��邭��ݎ��܂�i�{�[���ɓ���A���ʂ��̂悢��Ï��ɒ������܂��B

�W���K�C���ɂ͗l�X�Ȓ����@������A���ꂼ������Ă���i��Ȃǂ�����܂��B

�W���K�C���ɂ͗l�X�Ȓ����@������A���ꂼ������Ă���i��Ȃǂ�����܂��B

���[�N�C�����ϕ������Ƃ����̂͗L���ł��ˁB

�ǂ̕i�킪�ǂ�ȗ����Ɍ����Ă���̂����ȒP�Ɂu2�D�i��̑I�ѕ��v�̍��ڂŏЉ�Ă��܂��B

���Ђ��Q�Ƃ��������B

���h�{�ƌ��\

�r�^�~��C��f���v�����L�x�Ɋ܂܂�Ă��܂��B

�X�ɉ��M���Ă��f���v���ɕی삳��ăr�^�~��C�����ɂ����ł��B

���ɔ�̕����ɑ����܂܂�Ă���̂� �炲�ƐH�ׂ�����̂ɗǂ��ł��B

�A���J�����H�i�Ȃ̂ő̓��̎_������h���̂ŁA�������ɍ��킹��Ɨǂ��ł��B

�܂��J���E�����̓��̉ߏ�ȉ�����V�p���Ȃǂ̔r���𑣂����ʂ�����܂��B

�g���v�g�t�@���Ƃ��������������𑣂��A���s��ǂ�����̂ő̂����܂��F���ǂ��Ȃ�A�n���Ɍ��ʂ�����܂��B

����̗ΐF�̕����ɂ̓\���j���Ƃ����őf�������댯�ł��̂ŁA�O�O�ɂƂ��Ă��璲�����邱�Ƃ���ł��B

�������A�ቷ�Œ�������Ɖ肪�o�܂���B

<�g�b�v�y�[�W>�ֈړ�����